第一作者:高俊义(1984—),男,山西吕梁人,讲师,博士.研究方向为岩土工程.email:gjynizb@qq.com.

为研究不同位置裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度的影响,采用3DEC建立数值模型,分析位于巷道上方远处和近处单裂隙水流,以及位于巷道上、下方近处两裂隙水流对处置库近场温度分布的影响.结果发现:裂隙水流传热对处置库近场温度分布的影响显著,裂隙水流吸热降温以及传热作用使膨润土温度比裂隙水静止时低;裂隙水流离巷道越近,对热量向其另一侧岩体传导的阻滞能力越强,致使裂隙水流上游和下游区域的传热面积越大,并且裂隙水流吸热降温以及传热作用越强,膨润土温度比远裂隙时低;巷道下方增加裂隙水流后,两条裂隙水流对热量向其两侧岩体传导的阻滞能力进一步增强,致使裂隙水流上游和下游区域的传热面积进一步增大,膨润土温度比单裂隙时高;裂隙水流距巷道由远及近,导致裂隙水的最高温分布由上游区域发展到下游区域,而巷道下部裂隙水流对巷道上部裂隙水温影响较小.

In order to study the influence of fracture water flow and heat transfer at different locations on the near-field temperature of the HLW, the 3DEC numerical model was used to simulate the influence of single fracture water flow far from and near above the roadway, and that of double fracture water flow near the roadway on the near-field temperature of the HLW. The results show: Fracture water flow and heat transfer have significant influences on the near-field temperature of the HLW. Since the fracture water flow could absorb heat, leading to cooling and heat transfer, the temperature of the bentonite is lower than that when the fracture water is still. The closer the fracture water is to the roadway, the stronger the resistance to heat transfer to the rock mass on the other side is, resulting in larger heat transfer area in the upstream and downstream areas of the fracture water flow. Besides, the stronger the heat absorption and cooling effect are, the bentonite temperature is far more lower than that when the fracture is far away. After the fracture water flow is increased below the roadway, the blocking ability of the double fracture water flow to heat conduction to the rock mass on both sides of the roadway is further enhanced, which broaden the heat transfer area in the upstream and downstream areas of the fracture water flow, and makes the bentonite temperature higher than that when there is just single fracture. When the fracture water flows far to near to the roadway, the highest temperature of fracture water move from the upstream area to the downstream area; The fracture water flow in the lower part of the roadway has little influence on the fracture water temperature in the upper part of the roadway.

实现高放废物与人类、生态环境之间的永久隔离是高放废物地质处置的终极目标.在目前的科学技术条件下, 对高放废物进行深地质设施处置, 利用多重屏障系统阻滞和稀释核素迁移, 并加以隔离和监控, 是唯一可行的实施方案.高放废物处置库在实际地质处置中裂隙位置错综复杂, 但归根结底只有距巷道远和近的裂隙分布, 故研究距废物罐(热源)不同位置裂隙水流-传热对处置库近场温度的影响和裂隙阻滞性能具有重要意义.

中国对于高放废物处置库的研究主要集中在甘肃北山预选场区, 预选区500 m深度以下主要为花岗岩, 风化裂隙和构造裂隙主要是含水介质[1, 2, 3].文献[4]进行了裂隙水流速度变化对高放废物处置库近场温度影响的三维离散元分析, 并未涉及不同位置裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度的影响.文献[5, 6, 7]仅仅考虑了中国处置库的规模, 以及无裂隙水流-传热条件下单个处置区域的热分析和高放废物处置库花岗岩的热-力耦合, 均未考虑处置库在裂隙水流-传热条件下处置库近场的热导作用.文献[8, 9]只进行了在单废物罐作用下简单模型的模拟计算分析, 并未涉及多废物罐作用下裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度的影响.文献[10]根据处置概念模型, 在辐射传热和热传导传热理论的基础上, 详细分析了间隙传热过程中传热方式的变化以及间隙的有效热传导率变化.文献[11]研究了高放废物处置库热作用对缓冲材料效能的影响.文献[12]采用数值方法, 模拟尤卡山核废料处置库预选址区内非饱和岩体的传热-渗流耦合作用, 并对模拟所得的温度场和渗流场进行分析.文献[13]开展在裂隙岩体介质中深埋处置高放废料热能传输的安全性能评估.

综上所述, 国内外学者关于不同位置裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度影响的研究报道非常少, 所以开展这方面的研究势在必行.本文作者采用3DEC软件, 建立不同位置裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度影响的大尺度模型, 分别研究位于巷道上方较远处的单条裂隙水流-传热、位于巷道上方较近处的单条裂隙水流-传热、位于巷道上下方较近处的两条裂隙水流-传热, 揭示不同位置裂隙水流-传热对高放废物处置库近场温度的影响规律.

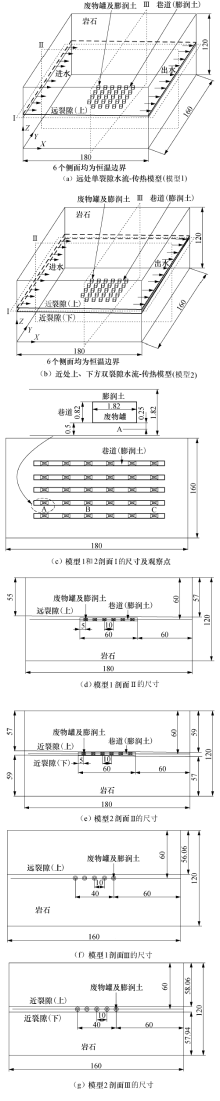

图1为瑞典KBS-3高放废物地质处置概念模型[14], 本文采用废物罐水平处置方式.地下处置深度为500 m, 概念模型分3块处置区域, 每块区域分布5条巷道, 每条巷道长设置为60 m, 每条巷道内设置6个废物罐, 共30个废物罐, 相邻巷道的中心间距和废物罐的中心间距设置为10 m, 废物罐均水平放置在处置巷道中, 周围设置500 mm厚的膨润土.

根据3DEC离散元软件的热对流应用理论, 假定饱和流体在裂隙内流动, 不考虑流体在固体中的渗透性, 热传导发生在固体与流体中; 当裂隙内流体温度与固体温度存在温差时, 会发生彼此之间的对流换热(热流耦合).同时, 假定光滑的裂隙内水流符合立方定律.

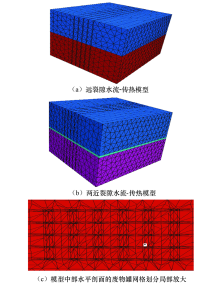

考虑高放废物处置库近场存在不同位置裂隙水流的计算模型, 其尺寸为180 m(长)× 160 m(宽)× 120 m(高), 模型计算中假定废物罐均为圆柱体, 直径为820 mm, 高度为1 820 mm, 周围有500 mm厚的膨润土, 巷道为圆柱形, 废物罐侧面膨润土直接与巷道相互接触.由于高放废物实际处置的天然岩体中存在裂隙, 其分布复杂多样, 会存在贯通裂隙, 若人工扰动巷道周围岩体, 一方面会产生新的裂隙, 一方面会加剧裂隙的贯通.模型中的裂隙模拟实际岩体中的裂隙贯通通道, 设置3种方位裂隙:位于巷道上方较远处的单条裂隙、位于巷道上方较近处的单条裂隙(由于此裂隙与巷道上下方近处两条裂隙中的上裂隙位置相同, 图2中未单独画出)、位于巷道上下方较近处的两条平行裂隙; 计算模型和具体位置的裂隙尺寸如图2所示(A、B、C为观测点), 所有裂隙均与处置库巷道存在一非零的倾角.在模型计算中, 假定饱和水只在裂隙内流动, 不考虑岩体本身的渗透性.不同位置裂隙水流-传热模型的网格划分如图3所示.废物罐为恒温热源, 温度为100 ℃.经过多次试算, 由于裂隙水流速较小, 在计算时间内, 裂隙水流-传热并未越出模型的出水边界, 故模型各边界均假定为恒温边界.

| 图2 不同位置裂隙水流-传热模型尺寸及边界条件(单位:m)Fig.2 Size and boundary condition of fracture water flow and heat transfer model in different directions(unit: m) |

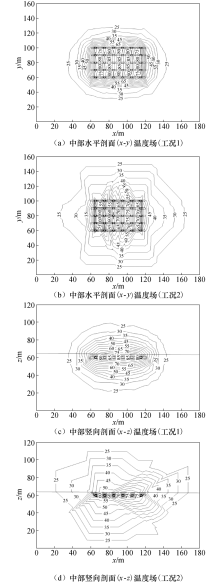

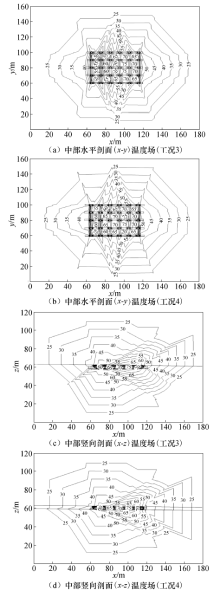

裂隙位于巷道上方远处, 裂隙水在静止和流动状态下, 岩体不同剖面温度场如图4所示, 其中除裂隙水静止时为岩体瞬态温度场外, 其余均为岩体稳态温度场.

由图4(a)、(c)可知, 裂隙水静止时, 中部水平和竖向剖面温度场的等温线规则性地向周边辐射.由图4(b)、(d)可知, 由于裂隙水流动传热, 在上游区域起到阻滞热量扩散的作用, 在下游区域起到加强热量扩散的作用, 导致中部水平和竖向剖面温度场的等温线呈不规则分布, 具体表现为中部水平剖面温度场中裂隙水流上游区域的等温线有越来越凹的趋势, 下游区域的等温线有越来越凸的趋势, 而中部竖向剖面温度场的等温线分布有类似特点, 都呈现出裂隙水流上游区域的温度梯度明显小于下游区域的温度梯度.另外, 对比图4(c)、(d)可知, 裂隙水流动后, 处置库上游的围岩温度可以分成两个区域:近场区域[

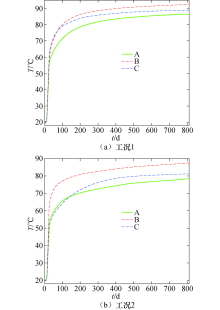

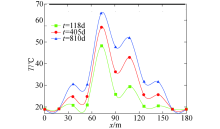

裂隙位于巷道上方远处, 裂隙水在静止和流动状态下废物罐附近膨润土的观察点的温度-时间

由图5可知, 裂隙水流动后, 废物罐附近膨润土的A、C两个观察点温度在废物罐放热20 d后升温速率降低, 即两个观察点温度从53 ℃开始增幅显著减小; 而裂隙水静止时, 废物罐附近膨润土的A、C两个观察点温度在废物罐放热25 d后升温速率降低, 即两个观察点温度从58 ℃开始增幅显著减小.这是裂隙水流动吸热降温及传热作用的缘故.裂隙水静止和流动时, 废物罐附近膨润土的3个观察点均为B点温度最高、A点温度最低.这是因为B点正好位于巷道中部区域(废物罐放热叠加的最大处), 而A点正好位于巷道端部区域(废物罐放热叠加的最小处), A和C同样位于巷道端部区域, A点温度低于C点温度, 也是裂隙水流从上游区域(A)吸热后带到下游区域(C)的缘故.由于裂隙水流动吸热降温及传热作用, 导致裂隙水流动时废物罐附近膨润土的温度低于裂隙水静止时废物罐附近膨润土的温度.裂隙位于巷道上方远处, 裂隙水在流动状态下的水温分布如图6所示.

由图6可知, 裂隙水流动时的水温随废物罐放热时间不断升高, 其中在

裂隙位于巷道上方, 上、下方近处, 在裂隙水流动状态下, 岩体不同剖面的温度场如图7所示.

对比图7(a)、(c)和图4(b)、(d)可知, 当巷道上方的单裂隙越靠近巷道(由4 m减小到2 m)时, 在中部水平剖面温度场中, 裂隙水流上游区域[x(20~60 m)]和下游区域[

裂隙位于巷道上方, 上、下方近处, 在裂隙水流动状态下, 废物罐附近的膨润土温度-时间曲线见图8.

对比图8(a)和图5(b)可知, 当巷道上方的单裂隙靠近巷道(由4 m减小到2 m)时, 废物罐附近膨润土的B观察点温度(最高)略有降低(由87.4 ℃减小到83.5 ℃), 平均温度也略有降低, 这是因为裂隙离巷道越近裂隙水流的吸热降温及传热作用越强.对比图8(a)和(b)可知, 当巷道下方增加一条裂隙后, 废物罐附近膨润土的B观察点温度略有升高(由83.4℃增到84.1℃), 这是因为巷道上、下两条裂隙水流对热量向其两侧岩体传导的阻滞作用增强, 导致废物罐附近膨润土的平均观察点温度略有升高.

裂隙位于巷道上方近处, 裂隙位于巷道上、下方近处, 裂隙水在流动状态下的水温分布如图9所示.

对比图9(a)和图6可知, 当巷道上方的单裂隙越靠近巷道(由4 m减小到2 m)时, 由

1)裂隙水流传热对处置库近场温度分布影响显著, 裂隙水流吸热降温以及传热作用使膨润土温度比裂隙水静止时低.

2)裂隙水流离巷道越近, 热量向其另一侧岩体传导的阻滞能力越强, 致使裂隙水流上游和下游区域的传热面积越大, 并且裂隙水流吸热降温以及传热作用越强, 膨润土温度比远裂隙时低.

3)巷道下方增加裂隙水流后, 两条裂隙水流对热量向其两侧岩体传导的阻滞能力进一步增强, 使得裂隙水流上游和下游区域的传热面积进一步增大, 膨润土温度比单裂隙时高.

4)裂隙水流距巷道由远及近, 导致裂隙水最高温分布由上游区域发展到下游区域; 巷道下部裂隙水流对巷道上部裂隙水温影响较小.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|