第一作者:刘留(1981—),男,云南昆明人,教授,博士,博士生导师.研究方向为无线信道测量与建模和时变信道通信信号处理.email:liuliu@bjtu.edu.cn.

刘留,北京交通大学电子信息工程学院教授、博士生导师.主要研究方向为真空管道高速飞行列车关键技术,高铁无线信道测量与建模,时变信道信号处理,5G 关键技术,高铁宽带接入物理层关键技术等.近年来发表相关论文100余篇、申请专利30余项,授权20余项,主持国家自然科学面上基金、青年基金项目、博士后基金项目、北京市自然科学基金、移动通信国家重点实验室开放课题、中移动研究院项目等多项科研课题,参与自然科学基金、国家重大专项、“863”计划等科研项目10余项,入选2016年北京市科技新星

近几年,随着信息技术发展越来越迅速及其应用领域的不断扩张,交通技术的新变革也正渐渐冲破桎梏.真空管道高速飞行列车是一种新型轨道交通技术,可实现磁悬浮列车在接近真空的低压管道中高速运行.由于轮轨摩擦和空气阻力可忽略不计,因此高速飞行列车理论速度可达4 000 km/h.本文基于最新的宽带无线通信理论与技术,针对真空管道高速飞行列车无线宽带接入应用场景,尝试思考一套有效解决超高速移动无线宽带接入的理论与增强技术体系.初步在真空管无线接入、新型漏泄波近场耦合等方面形成系统的解决方案,为真空管道高速飞行列车的宽带接入提供理论与技术支撑.

With the gradual maturity and in-depth applications popularization of information technology, a new transportation technology revolution is brewing.The high-speed vacuum tube flying train is a novel rail technology. The maglev train can run at ultra-high-speed in the low-pressure tube close to the vacuum. Because the wheel-rail friction and air resistance can be neglected, the theoretical speed of high-speed flying train can reach 4 000 km/h. Aiming at the application scenarios of wireless broadband access for high-speed flight trains in vacuum tubes, this paper attempts to consider a theoretical and enhanced technology system based on the latest broadband wireless communication theory and technology to effectively solve the problem of ultra-high-speed mobile wireless access. The preliminary systematic solutions in the aspects of vacuum tube wireless access and new leakage near-field coupling are initially formed, providing theoretical and technical support for broadband access of vacuum tube high-speed flight trains.

截止至2017年, 中国已建成世界上最长的高铁网络, 总长度超过25 000 km, 约占全球商业服务高速铁路的三分之二[1].世界上规模最大、技术水平最高的高速铁路体系也已在中国建成, 中国正引领世界高速铁路发展的趋势.当轮轨高铁在中国快速发展的同时, 下一代超高速交通技术— — 真空管道高速飞行列车(简称高速飞行列车)正逐步进入人们视野.

早在1904年, 美国学者、现代火箭之父Robert Goddard就已提出“ 真空管道运输” 设想.Daryl Oster在20世纪80年代中期构思了真空管道交通的基本思想, 在20世纪90年代完善了这一思想, 并于1999获得了第一项专利.文献[2]提出一种“ American Metro” 方案, 与瑞士的“ Swissmetro” 相似, 基本思路是在地下通过搭建城际真空管道交通网络, 该方案初步传递了真空管道交通实现思路.

2013年, 特斯拉CEO、回收火箭项目的创始人Elon Musk发表Hyperloop白皮书[3], 并提出“ 超级高铁” 方案, 极大地丰富了真空管道运输这一概念, 真空管道交通也由此引起了人们的广泛关注.2017年5月, 由Elon Musk发起并成立的Hyperloop One公司在真空环境中完成了对其Hyperloop技术的首次全面测试, 在测试中, 该公司采用磁悬浮技术的胶囊列车“ XP-1” 在内华达州测试跑道上达到了110 km/h.

国内方面, 2014年5月, 西南交通大学开发出世界上第一套用于高温超导磁悬浮列车技术演示的实验性高架环形管道试验线, 并计划在部分高架环管中开发能以400 km速度行驶的车辆, 研究所还在与政府就下一代磁悬浮管道系统的研究和开发进行协商, 该系统中车辆的运行速度可达1 200 km/h[4].中航科工集团在2017年宣布研究“ 高速飞行列车” 项目, 高速飞行列车将是真空管道磁悬浮线路上运行的流线型、无引擎列车, 速度为1 000 km/h和2 000 km/h的列车可用于城际网络, 而速度为4 000 km/h的列车则可构成跨国超快运输网络.

轮轨机械摩擦、气动阻力和噪声是阻碍轮轨高铁速度提升的三个主要因素, 轮轨机械摩擦和粘着力对高速列车的安全行驶有重要的影响.稠密大气中气动阻力与速度的二次方成正比, 实际测量显示, 当列车速度超过400 km/h时, 列车运行牵引力中气动阻力占比将超过八成; 此外, 列车运行引起的噪声将随速度的7次乃至8次方剧增, 无论是对周边环境还是车内乘客而言都是难以承受的.受限于上述因素, 现行轮轨交通的临界速度为600 km/h.与现行轮轨高铁不同, 高速飞行列车可在真空管道内以低机械摩擦、低气动阻力、低噪声模式超高速行驶, 不受上述因素限制.届时, 旅客乘坐高速列车进行长距离旅行的时间将极大缩短[4], 因此运行于真空管道内的高速飞行列车是高速铁路未来的重要发展方向.

高速列车安全、高效地运行离不开无线通信系统的支持.在真空管道中, 高速列车运行速度高达1 000 km/h, 因此对车地之间的通信稳定性、可靠性要求更高.高速飞行列车车地通信数据主要可分为两方面:一方面, 要求控制中心和列车之间进行实时的双向安全类数据(列车控制反馈、列车运行状态、列车设备监测、维护等信息)传输, 这类数据传输需要满足“ 低时延高可靠” 的要求; 另一方面, 需要传输面向乘客的非安全类数据业务, 要求满足“ 大容量高带宽” 的传输要求.

相比传统高速列车, 高速飞行列车主要有两个特点— — 超高速移动和真空管道, 因此高速飞行列车无线通信需要解决以下几个问题:①由于真空管道内无线自由波/非接触耦合的传播环境特殊, 并且金属密闭管道内无线电波传播存在波导现象, 因此管内信道特性与传统高铁开阔场景完全不同, 导致管道内无线覆盖困难.②超高速移动引起了极其频繁的越区切换和严重的多普勒效应问题.③传统的轮轨/磁悬浮高铁无线通信系统设计不支持时速超过1 000 km, 因此不能承担高速飞行列车车地通信这一重任.为了满足真空管道交通宽带无线接入的业务需求, 本文作者提前对高速飞行列车车地无线接入通信系统开展前瞻性的研究, 初步在真空管无线接入、新型漏泄波近场耦合等方面形成系统的解决方案, 做好下一次的交通革命的技术储备.

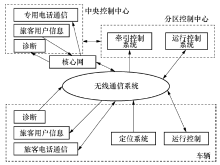

无线通信系统是高速飞行列车安全运行的关键.在高速飞行列车中, 列车与地面之间不存在有线连接, 必然是选择采用无线通信方式.为了保证列车的安全平稳运行, 要求控制中心和列车之间进行实时的双向数据传输, 实现安全、可靠、高速、高容量的信息传输.同时, 随着互联网的发展, 要求高速飞行列车通信也能处理各种高速率应用, 例如高清视频监控、车载实时高速率乘客服务和铁路物联网[5].因此, 高速飞行列车的无线通信需求主要可分为列车控制安全数据传输业务和乘客通信业务, 高速飞行列车车地无线通信系统功能如图1所示.

列车在真空管道中以极高速度穿梭, 为了高效地管理和控制一定数量不同运行状态的列车并保证列车安全性, 需要超高速列车在运行过程中与地面进行实时的数据交互.对安全类数据业务传输的主要性能要求如下.

1)低时延:保证高速飞行列车在1 000 km/h速度条件下列车定位、速度信息和列车控制信息的实时同步.

2)高可靠:保证车地通信链路的稳定性, 可实现无中断连续传输.

3)可维护性:通信系统各设备可实时诊断, 保证系统平稳运行.

4)冗余容错:系统部分设备故障时, 冗余备用设备能够及时支持系统的持续运行, 避免系统中断崩溃.

高速飞行列车采用磁浮技术, 系统应满足磁浮交通系统的常规运行、降级运行和维护与逆行的多种模式要求, 综合参考磁浮列车和轮轨高铁的车地通信需求[6], 高速飞行列车与地面之间传输的安全类数据可分为如下几类.

1)运行控制系统通信.

高速飞行列车运行控制系统可分为三级架构:地面总控制中心、地面分区控制中心和车载控制系统.地面总控制中心通过运行控制核心网与分区运行控制系统通信, 分区运行控制系统通过车地无线通信系统与列车进行信息交换, 三者共同构成车地全域的移动分布式系统, 传输的信息主要包括列车自动防护、列车自动运行、列车自动监控、速度曲线监控、列车速度与位置监测、驾驶顺序控制和操作与显示.

2)牵引控制系统通信.

地面的牵引控制系统直接通过车地无线电系统获取磁极相角信息, 为牵引控制系统提供磁浮列车当前的速度和位置信息; 同时, 牵引控制系统与分区控制系统通过以太网交换信息, 获取中央运行控制中心的运行指挥命令(如加速、制动、停车等).牵引控制系统基于既定的控制算法, 针对运行控制系统的要求, 以直线同步电机为控制对象, 自动控制高速飞行列车牵引力, 完成列车从启动加速到恒定速度的运行过程, 同时完成列车减速、停车等多种运行操作, 从而使列车按照既定的速度曲线高速、安全和舒适运行.为确保对牵引力的实时控制, 磁浮列车牵引控制系统要求列车位置信息的传输延迟应不大于5 ms[6], 根据传输延迟与列车速度的反比关系, 高速飞行列车牵引控制系统应要求无线通信系统的传输延迟不大于1 ms.

3)运行语音通信.

运行语音用于各部门间通话及业务联系、列车工作人员与内部及外部进行公务电话联络, 为列车工作人员提供语音、数据、传真等通信业务, 可作为专用电话系统的应急通信手段.

4)安全监控及检测.

高密度行车要求通信设备持续运行, 因此必须要求车地无线通信系统具备完善的设备状态监视和故障诊断功能, 可以对地面无线控制设备、车载无线控制设备、地面基站、车载移动基站、光纤网设备等进行最小可替换单元的状态诊断并收集诊断信息, 将诊断信息及时反馈给中央控制中心.主要包括设备故障诊断与监控、列车状态监控、安防业务、真空管道环境监测等.

在列车运行期间, 旅客也可以通过无线终端实现与外界通信, 避免成为“ 信息孤岛” .高速飞行列车载客数相对传统轮轨高铁较少, 每节车厢乘客一般为15人左右(参考Hyperloop One胶囊高铁乘客容量).此外, 高速飞行列车运行速度极快, 每趟列车的单次运行时间不会超过1 h, 因此高速飞行列车乘客通信业务量需求相对传统轮轨高铁较少.面向乘客的数据业务主要包括互联网、旅客在途语音数据、高清视频、在线办公、云数据业务等.

以未来5G用户传输需求为参考.5G用户体验速率(指用户在覆盖范围内可实现的传输速率)支持0.1~1 Gbps, 传输全缓冲业务时, 5%用户频谱效率与频谱带宽相乘即为用户体验速率.假设整列车定员数为15人, 5G终端渗透率为80%, 则单列车5G终端用户数为12人.假设用户激活附着比为70%(即70%用户会进行业务), 用户业务并发率为10%, 则单用户平均吞吐量要求为7~70 Mbps, 整列车乘客吞吐量达到84~840 Mbps, 在列车会车时, 需求吞吐量将翻倍.

高速飞行列车运行于真空密闭金属管道内, 与传统轮轨高铁和磁悬浮列车运行场景差别较大, 因此车地无线通信也更具特点, 高速飞行列车无线宽带通信主要特点如下[7].

1)无线电波传播环境特殊.

在全封闭金属管道内部, 如果采用无线自由波通信, 不同于传统高铁开阔场景, 密闭管道内部电波传播表现出明显的区域特征, 根据两段式模型, 近场区中路径损耗的斜率很陡, 在远场区出现波导效应, 路径损耗的斜率显著减小[8].如果采用漏泄波导进行覆盖通信, 无线电波的覆盖特性与传统高铁在隧道运行环境下(主要为水泥、岩石)的电波覆盖特性会有很大不同, 主要原因有三个方面:一是电波辐射特性受金属管道的影响很大, 辐射功率密度的空间分布有较大改变; 二是辐射波遇到金属管道壁, 会以近似全反射的形式在金属管道内传递, 其边界条件完全不同于传统隧道环境; 三是金属管道的横截面形状和尺寸也与传统隧道不同, 使得金属管道内的模式分布具有不同的特点.

2)高速飞行列车运行场景特殊.

高速飞行列车通常运行在内径为3.3 m[3]左右的金属材质密闭狭长通道中, 该密闭空间可能架设在户外、地下甚至海底, 电磁信号在此受限空间内的传播特性与传统轮轨/磁悬浮高铁场景下的无线自由波明显不同.如果采用传统的无线自由波接入方式, 管道旁基站和车厢内部乘客之间的无线链路需要经历两次重大衰落— — 金属管道和车厢体.为了保证车内气压, 高速飞行列车车厢具有高度密封性, 会导致比传统轮轨高铁更高的车体穿透损耗, 传统轮轨高铁不同材质车体的穿透损耗如表1[9]所示(表1中参考值仅供参考.实际值受入射角、多径信号等多种因素影响).同时为了平衡成本、气密性和结构坚固性, 真空管道管壁将采用多层材料结构, 不同材料对无线信号具有不同程度的衰减, 尤其是管道内壁将采用金属材料以保证真空管道密封性与稳定性, 会对无线信号造成极大衰减.两次重大衰落将导致接收端信号信噪比急剧下降.因此, 传统的无线自由波接入方式不能适用高速飞行列车的特殊运行场景.

| 表1 不同车型穿透损耗参考值 Tab.1 Penetration loss reference values for different trains |

3)无线频段使用相对自由.

由于真空管道对无线信号的隔离, 管道内部频谱空间和外界相对独立.传统高铁开阔场景无线通信受频谱资源限制, 无法选择最适合的频带和带宽使系统性能实现最优化.而高速飞行列车场景中, 在规划设计无线通信系统时, 特别是为安全类数据选择频段时, 可以采用更适合传输的频段和带宽以保证通信的安全和可靠性.此外, 如果选用漏泄波导进行接入覆盖, 由于车体穿透损耗的隔离, 频段和带宽的选择约束将更低, 可实现传输性能最优的同时保证安全类数据传输的稳定性(不受用户信号影响).

4)绝对的频繁切换与群切换.

和轮轨/磁悬浮高铁相同, 由于列车上乘客地理位置的集中性, 当列车穿越覆盖小区边缘时, 列车上乘客将发生用户的非游牧/群切换, 这种情况大大增加了网络切换的负荷.同时极高的运行速度将导致绝对的频繁切换, 根据切换时间与速度的反比关系, 高速飞行列车网络切换频率将达到传统高铁场景的五倍以上, 而传统轮轨高铁切换时延为100 ms~1 s, 无法满足高速飞行列车的频繁切换要求, 可以简单用一个例子说明:假设小区范围为625 m, 高速飞行列车时速为1 000 km, 则每2.25 s就会发生一次切换, 在切换时间为1 s的情况下, 会造成44%的性能损失, 显然是不能接受的.因此需要重新设计无线通信系统架构以满足高速飞行列车场景越区切换性能要求.

5)高速飞行列车运动状态的规律性和可预知性.

高速飞行列车在轨迹固定的真空管道内运行, 利用车载运行监测系统与地面通信, 可实时获取列车速度与位置信息, 为高速飞行列车宽带接入通信系统提供先验信息, 利用列车状态信息可设计优化网络架构以解决快速切换问题; 并且, 高速飞行列车宽带接入系统容量是可预知的, 根据载客容量等信息可预先获得无线接入的容量, 为通信设计提供先验知识.

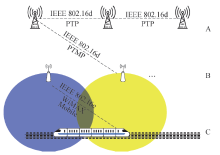

最近几年, 移动无线通信技术发展迅速, 为优化铁路通信系统的CoCaMPBC[10], 多种技术涌现并在铁路通信中得到实现, 如LTE-A(长期演进技术升级)[11], WiFiIEEE 802.11(无线局域网)[12], WiMAX(全球互通微波访问)[13], IEEE 802.20(移动宽带无线接入)[14], LTE-R(面向铁路通信的长期演进技术)[15]等.此外, 漏泄电缆、漏泄波导和可见光通信(Light Fidelity, LiFi)[16]等多种非接触耦合技术在近几年也获得了巨大的发展, 几种无线接入和非接触耦合技术如图2所示.其中漏泄电缆/波导由于适合狭小空间内通信, 广泛应用于城市轨道交通系统, 并在我国干线铁路隧道场景中得到应用.LiFi是一种新型无线传输技术, 在实验室可达到WiFi数百上千倍的速率, 低成本、极宽的频带、光源易得性以及高安全性使LiFi技术受到极大关注.

由于高速飞行列车运行环境的特殊性, 传统接入方案不一定适用于高速飞行列车.目前还没有任何针对该特殊场景设计的专用无线宽带接入方案.为设计一种适用于高速飞行列车的无线接入方案, 可利用现有无线接入技术方案, 根据高速飞行列车运行场景的特点对其进行相应调整和拓展, 从而为高速飞行列车车地网络接入的设计提供宝贵的经验.

卫星通信方案[17]是指列车通过卫星网络与地面建立连接, 在欧洲Thalys高铁巴黎至布鲁塞尔路段已得到应用.这种方案的优势在于卫星波束可以覆盖较大的范围, 同时新型卫星可以提供较大带宽.高速飞行列车采用卫星通信方式有以下几点困难:一是封闭的金属管道使得卫星很难覆盖到车厢; 二是卫星通信质量易受天气影响, 在恶劣天气下影响更大.由于真空管道可能架设在户外、地下甚至海底, 大大增加了卫星信号覆盖难度; 三是卫星通信固有延迟可达500~600 ms, 无法满足实时通信的要求; 四是通信资费高昂, 是常用通信的十几倍.因此卫星通信方式不适用于高速飞行列车.

通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)接入方案直接采用现有UMTS网络架构, 进行“ 基带处理单元(Building Base band Unit, BBU)+射频拉远单元(Radio Remote Unit, RRU)” 分布式高铁线状覆盖.分布式组网方式非常适用于高铁覆盖, BBU集中放置、维护可降低站址获取难度, 同时RRU光纤拉远方式适合高铁的线状覆盖.这种方式分离了基站的基带处理单元和射频单元, 基带处理单元集中放置于BBU中, 通过光纤拉远实现射频单元RRU的灵活安装.RRU只有射频放大的功能, 同一个BBU可配置多个RRU, 由于逻辑上这些RRU都在一个BBU范围内, 无线资源也是共享的, 当列车行驶路过某一个BBU的所有RRU时, 只需基于变化场景相应分配各RRU的功率, 而无需执行越区切换.

UMTS直接采用现有的系统硬件和软件配置, 避免了带宽的重新分配, 减少了工作量, 同时通过扩大小区覆盖范围一定程度上降低了越区切换频率.但是由于高速飞行列车站间距离一般较长, UMTS方案需要在真空管道沿线设置大量成本高昂的基站设备, 大大提高了成本.为了保证安全性, 高速飞行列车运行间距设置较大, 导致大量设备闲置, 存在明显的“ 潮汐效应” , 造成这些设备的频谱资源和处理能力极大的浪费.此外, 为了对高速飞行列车进行覆盖, 各大运营商会在真空管道沿线设置安装密集网络, 造成投资重复, 也必然会影响高速飞行列车安全类数据的传输稳定性.

文献[13]面向高速铁路运行场景提出一种新型无线网络接入架构, 架构采用了WiMAX技术.WiMAX是提供“ 最后一英里” 宽带接入的无线方案, 也被称为IEEE 802.16无线城域网.该方案网络架构主要由车内网、路旁网和核心网构成, 见图3.

1)车内网络.

该网络的主要对象是C型节点设备, 如图3所示, 该设备至少具有三个接口:MS WiMAX接口、以太网接口和IEEE 802.11g无线接口.其中以太网接口用于连接所有其他车厢广域网网络; IEEE 802.11g无线接口接入无线传感器网络或客户互联网.节点C可通过来自应答器设备的输入信号在线访问位置信息.

2)路旁网络.

沿轨道侧等距离设置一组B型节点, 该节点有两个接口:BS IEEE 802.16e接口和WiMAX接口.其中BS IEEE 802.16e接口与和每个列车中的C型节点进行动态连接; WiMAX接口与A型节点上的WiMAX接口进行通信.

3)核心网.

核心网由A型节点组成, 每个A型节点有三个WiMAX接口, 其中两个负责形成IEEE 802.16d基于拓扑的结构骨干网络, 另一个接口以IEEE 802.16d无线点对多点方式连接到B型节点[18].

MarinaAguado提出的WiMAX网络架构可以实现高数据传输, 但应用于高速飞行列车时存在严重的越区切换问题:考虑传统WiMAX系统中射频小区的覆盖范围与真空管道的沿线地形环境, 轨旁基站间隔一般设置为0.5~5 km, 由于高速飞行列车运行速度为1 000 km/h, 因此会导致极其频繁的越区切换, 对网络性能造成很大影响.此外, WiMAX并不是一种主流的无线通信技术, 经验教训表明, 非主流技术具有较大的建设风险.台北— 高雄路段高铁采用了基于WiMAX的铁路通信系统, 然而由于WiMAX的非主流性, 导致相关产业链的减少消失, 台湾有关部门正在考虑用LTE系统取代WiMAX系统, WiMAX方案已基本停止演进[19], 因此不适用于高速飞行列车.

车地无线局域网(Wireless Local Area Networks, WLAN)系统可实现移动列车与地面之间的实时双向数据传输, 广泛应用于城市轨道交通.基于WLAN的车地无线通信系统主要包括控制中心、无线接入点(Access Point, AP)和车载无线单元.一般情况下, 轨旁AP的间隔设置为200 m, AP采用定向天线, 若某台AP发生故障, 控制中心可以加大相邻AP的辐射功率覆盖故障区域.车载无线单元采用定向天线与AP连接实现车地通信.

对于中低速的轨道交通, WLAN车地通信方案是可适用的, 但不适用于本文所述的高速飞行列车.当列车从当前AP覆盖范围移动到下一个AP覆盖范围时会发生切换, 通常, 802.11a/g/n的越区切换时间在500 ms~2 s之间, 高速飞行列车无法接受如此长的切换时间.高速飞行列车切换极为频繁, 在切换期间, 列车可能已驶出当前AP覆盖范围, 车载无线单元与AP连接可能中断.

漏泄电波覆盖就是采取低损耗漏泄结构(漏泄波导/漏泄电缆)进行信号覆盖, 漏泄波导漏泄出的电磁波能充满闭域空间形成漏泄电磁场, 处在该区域内的列车天线就能接收到外部传输的信息, 同时也可以沿漏泄波导向外部传输信息.安装在闭域空间中的漏泄波导可以很好地解决天线难以覆盖空间的通信盲区问题, 尤其适合隧道这类狭小的空间, 可选用的漏泄结构包括漏泄波导和漏泄同轴电缆.

高速飞行列车运行环境为密闭金属管道, 列车顶端与管道内壁距离较近, 可以考虑通过漏泄电缆近场覆盖实现高速飞行列车车地通信.但是, 在全密闭金属管道内部, 如果采用漏泄电缆进行通信, 有几个问题需要注意:1)金属管道对近场辐射会产生较大影响; 2)漏泄电磁波会在金属管壁以全反射形式传递, 导致漏泄电缆产生的覆盖特性较传统的隧道环境有很大不同; 3)漏泄电缆在开槽工艺尺寸上要求严格, 并且有较大电波损耗.为了补偿传输损耗需要安装大量中继器, 无疑会导致成本成倍增加.

38 GHz毫米波无线通信技术主要应用于上海磁浮列车系统[20].该无线电传输系统在磁浮车辆与地面系统之间建立一种可靠的、双通道的数据传输途径.这个传输途径可以传送操作控制数据、牵引控制数据、诊断数据及旅客信息数据, 同时为车辆与中心的操作人员提供语音服务.无线电传输系统沿轨道及在列车的两端架设天线, 用来传输无线电信号.这种系统使用的无线电频率为38 GHz, 目前是专为高速磁浮交通设计的.它包括中央无线电控制单元、分区无线电控制单元、光纤网、地面无线电基站和车载无线电系统5个部分[21].

高速飞行列车实际上是运行在真空管道内的磁浮列车, 其运行控制和牵引控制系统设计可以参考磁浮列车系统, 因此车地间传输的数据类型基本是相同的.高速飞行列车运行速度超过1 000 km/h, 远高于上海磁浮列车430 km/h的运营速度, 因此对于安全类相关信息(如列车定位数据)实时性要求更高; 高速飞行列车运行场景为密闭真空环境, 因此需要监测采集更多列车设备及环境状态参数(如气压), 并需要实时传输至控制中心.38 GHz无线电通信系统对于高速飞行列车车地通信系统可借鉴参考之处包括:①通过列车位置信息来快速完成小区切换, 极大降低了切换时延; ②设备冗余和通道冗余, 大大提高了数据传输的完整性和故障恢复能力; ③通过双向天线和双集天线建立车地之间通信链路.如欲将38 GHz无线电通信系统应用于高速飞行列车场景, 需要研究考虑的问题包括:增加面向非安全类数据业务可用带宽、毫米波与光纤无线电(Radioover Fiber, RoF)的集成、适应漏泄波导方式的分段接入系统、降低安全类数据传输延时及误码率、进一步降低切换时延等.

针对现有LTE无线通信系统和即将商用的5G无线通信系统, 本节将分析现有无线通信系统对1 000 km/h移动速度的支持性.高速移动条件下, 影响无线通信两个最主要的因素为多普勒频移和信道的迅速转变.根据LTETS36.211物理层协议, LTE系统下行和上行解调依靠小区参考信号(Common Reporting Standard, CRS)和UE特定数据解调参考信号(Demodulation Reference Signal, DMRS), 在LTE上行帧结构中每时隙(0.5 ms)配置一个, 因此协议规定最高支持终端移动速度为350 km/h[22].目前5G的标准化和产业化已取得长足进展, 预计2020年将开始大规模商用化.新无线电(New Radio, NR)支持15、30、60、120和240 KHz的子载波间隔, 一个无线帧的长度为10 ms, 分为10个子帧[23], 每个子帧配置3~4个DMRS, 同时考虑到5G未来应用频谱资源包含6 GHz及以上的更高频段, 5G通信系统导频结构支持最高移动速度可达500 km/h.可见无论是4G还是5G通信系统都不支持1 000 km/h及以上的移动性, 无法支撑高速飞行列车车地无线通信需求.

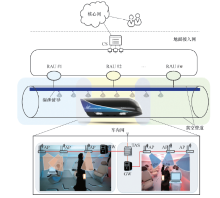

综上所述, 传统无线接入方案无法满足特殊运行环境下高速飞行列车的车地无线通信需求, 文献[24]提出一种适用于高速铁路的多模、多频带、多系统接入架构, 参考这一架构, 本文根据高速飞行列车运行环境的特点, 设计一种适用于高速飞行列车的车-地无线网络接入架构, 主要由地面接入网、车内网和真空管内覆盖网构成, 网络总体结构见图4.

高速飞行列车线路长、站间距离远, 综合考虑系统成本, 在真空管道外部采用基于RoF的分布式地面接入架构, 真空管道沿线等距离设置远程接入单元(Remote Acess Unit, RAU).此外, 需要避免真空管道和列车车体对无线自由波造成两层严重的穿透损耗(“ 外层” 和“ 里层” ).一方面, 为了避免“ 外层” 损耗, 管道内采用漏泄波导方式覆盖, 即在管道内顶部安装漏泄波导, 并与管道外部相应RAU以有线方式连接, 利用漏泄波导对真空管道内进行覆盖, 通过漏泄波导表面特殊的开口设计, 令漏泄电磁波对真空管道内部实现均匀覆盖.另一方面, 针对“ 里层” 损耗, 车厢内无线接入采用“ 双链路” 结构.即在列车顶部均匀安装多个天线, 车厢内部利用车厢局域网(有线或无线)汇聚通信数据至车载接入终端(车载中继), 最后通过车顶天线、漏泄波导传输至主干网.

目前在无线移动蜂窝网络中提供宽带、交互式和多媒体服务的趋势是:①减少小区大小以容纳更多用户; ②在微波/毫米波频带中工作以避免较低频段的拥塞情况.光纤无线电技术很好地满足了上述要求.基于RoF的地面接入网由中心控制站(Control Station, CS)与若干RAU组成, 彼此通过光纤环连接.RAU等距离铺设在真空管外, 并通过合路器和漏泄波导相连, 相邻RAU之间需要预留一段合适的无线覆盖重叠区以支持越区切换.基于RoF的地面接入网架构如图4所示.

数据在地面设备之间通过光纤传输, 光纤可以提供极大的带宽, 同时光纤具有低损耗传输(光波长1 550 nm处为0.3 dB/km, 1 310 nm处为0.5 dB/km), 这对分配无线数据传输非常有利.此外, 由于信号利用光信号承载传输, 因此RoF能抵抗射频干扰, 可保证更强的隐私和安全防护.在硬件实施中, 复杂和昂贵的设备设置在CS中(信号调制解调、媒体接入控制、路由、无线资源管理等功能均在CS中执行), CS实现类似基于云(Cloud)的集中式(Centralized)无线接入网[25]中基带池的作用; 更简单、更小、更轻的远程天线单元则位于RAU中, 只实现简单的光/电转换, 可简化安装和维护过程、降低系统成本.在管理层面, 则可对资源进行集中控制, 带宽等资源可以根据需求和优先级动态分配.此外, 通过控制RAU射频功能开启/关闭可实现“ 移动小区” 概念, 大大降低切换频率与所需时间, 保证车地通信链路的稳定传输.

由于高速飞行列车运行于密闭金属管道内, 车厢内用户与外界直接建立无线连接相对困难, 因此高速飞行列车无线宽带接入必然是采用移动中继的双链路方式(与Femtocell[26]概念相似), 即在高速飞行列车车厢内通过移动中继为用户提供宽带接入业务, 包括蜂窝网络服务(3G、4G和未来的5G)以及高速飞行列车车厢WLAN网络.车载中继可对车厢内用户的通信数据进行聚合, 然后利用特定的无线传输通道与地面进行数据传输, 其中车载中继承担聚合转发功能.

车内网部分所示, 每列车厢内都配置有一定数量的AP, AP支持多模适配, 因此可为不同的移动终端提供就近接入.车厢网关(Gate Way, GW)对AP接入的数据进行汇聚, 不同车厢内GW互联形成车内局域网, 所有GW都与列车接入总站(Train Access Station, TAS)连接, TAS承担转发功能.在该方案下, 只需要切换和调整TAS与RAU之间的通信链路, 保证用户与TAS之间的通信通道稳定性, 即可避免群切换.

高速飞行列车管道是一条狭长的密封通道, 一般设置在地下、户外甚至海底环境中, 极大限制了无线信号进入通道内.因此管道内采用漏泄波导方式覆盖, 即在管道内顶部安装漏泄波导, 各段漏泄波导与管道外部相应RAU以有线方式连接.漏波覆盖就是真空管道内采取低损耗漏泄结构进行信号覆盖.安装在闭域空间中的漏泄波导可以很好地解决天线难以覆盖空间中的通信盲区问题, 漏泄波导漏泄出的电磁波能充满闭域空间, 处在该区域内的列车天线就能接收到外部传输的信息, 同时也可以沿漏泄波导向外部传输信息.

高速飞行列车环境不同于普通高铁运行场景, 泄漏电磁波在该新场景下会产生许多新特性:在全密闭金属管道内部, 如果采用漏泄波导进行通信, 金属管道对近场辐射会有较大影响; 同时漏泄电磁波会在金属管壁以全反射形式传递.因此需要研究适用于高速飞行列车运行场景的全新漏泄结构, 使新型漏泄波导能够适应高速飞行列车对高速数据传输速率、信号强度平坦度、极化多样性等方面的要求.

1)车地接入架构.

由于真空管道的隔离, 真空管道外侧基站无法使用基于直接链路和车载直放站的无线自由波方式对高速飞行列车实施无线覆盖, 因此可在真空管道内采用漏泄波导无线覆盖, 漏泄波导和列车之间的无线接入架构目前可以考虑两种方式:一是采用车载中继站方式, 在列车顶部安装中继站, 通过车顶天线与漏泄波导通信, 车载中继站承担列车所有数据的转发功能; 二是采用漏泄波导直接覆盖, 考虑到真空管道内无线环境的独立性, 如能通过漏泄波导特殊的开口方式, 使漏泄电磁波完全垂直于列车行驶方向, 则可使车地耦合信道转化为良态的静态信道, 此时可在列车顶部安装直放站直接将漏泄电磁波放大辐射至车内用户.

2)对抗多普勒效应.

在超高移动性环境中, 当物体的速度达到1 000 km/h时, 信道冲击响应将发生快速变化, 呈现快衰落特性, 时间选择性增强, 产生明显的多普勒频移和扩展.例如:在高速飞行列车上, 用无线信道传输安全类数据, 载频f_d=2.5 GHz, 最高运动速率v=1 000 km/h, 此时最大多普勒频移f_c=2 316 Hz.如果采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM), 该多普勒频移将极大地影响OFDM 系统子载波间的正交性, 造成严重的子载波间干扰(Intercarrier Interference, ICI)、系统误码率增加和同步器性能下降等问题.现有研究对抗多普勒的方法主要集中于两个方面— — 多普勒频移估计与补偿和多普勒频率分集, 值得注意的是, 现有研究往往局限于特定的简单信道环境, 对于运动速度和信道条件有较多限制, 一旦这些限制条件无法满足, 则传统多普勒估计算法误差较大.因此, 考虑高速飞行列车特殊的运行场景, 结合漏泄波导, 可以考虑一种从根本上消除多普勒效应的方法:在真空管道内顶部安装漏泄波导, 通过特殊的开口设计, 使漏泄电磁波垂直于列车运行方向以圆柱形波方式辐射, 这样列车与漏泄电场辐射方向径向夹角为90° , 此时电波传播不存在多普勒效应.

3)绝对频繁的越区切换.

传统高铁典型切换延迟为100 ms, 500 ms和1 s, 无法满足高速飞行列车的切换性能要求.针对频繁越区切换问题, 一种方法是增大小区范围:鉴于高速列车带状运行轨迹特点, 传统高铁使用光纤射频拉远的方式(BBU+RRU)将六边形小区转化成带状小区[27], 大大降低了网络切换次数; 另一种方法是设计无线接入架构降低切换时间, 如文献[28]提出一种实现移动小区(移动频率)的无线网络架构, 切换时延降低至10 ms以下, 可有效解决高速运动带来的频繁切换问题.若采用第一种方法, 需要小区范围扩大许多倍来降低极高的切换频率, 高速飞行列车的超高时速将小区带状化的增益吞没, 光纤射频拉远的技术仍然没有从根本上解决切换带来的系统性能下降.因此需要研究新型无线接入架构的设计, 利用移动小区从根本上解决频繁切换问题.

4)真空管道漏泄波导.

高速飞行列车拟采用高频段、宽带通信, 对漏泄结构提出了很高的要求.传统漏泄波导主要应用于低频段, 若应用于高频段, 极化单一、传输损耗随频率增大而增大等是目前存在的主要问题.为了满足高速飞行列车运行环境下的高速率数据传输要求, 以及面向用户终端的极化多样性的要求, 需要设计具有高频、宽带特性的新型漏泄波导, 并使其具有传输损耗低、多极化、场强分布平稳等特性.而在真空管道内部, 漏泄波导的近场辐射特性受全封闭金属管道影响较大, 辐射功率密度的空间分布有较大改变, 金属管道壁边界条件完全不同于传统隧道环境, 这使得对真空管道内电波覆盖的分析具有一定的独特性和复杂性.因此, 设计应用于真空管道的漏泄波导时, 需要综合考虑漏泄结构与管道环境融合后的辐射特性变化, 使其能够在管道内具有良好的电波覆盖均匀度.

高速飞行列车是未来绿色、节能、超高速轨道交通技术的重要发展方向.将来, 真空管道交通将代替轮轨交通, 实现人类第三次的交通革命.高速飞行列车具有超高速度和真空环境的特点, 其车地无线通信较传统高铁有很大不同.本文分析了高速飞行列车通信的特点与关键问题, 针对真空管道交通提出一种车地无线接入架构方案, 论证了该方案的优势和困难, 指出了需要研究的关键技术.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|