>

> 第一作者:秦勇(1971—),男,江苏徐州人,教授,博士,博士生导师.研究方向为轨道交通主动安全保障与运输组织、智能交通系统.email:yqin@bjtu.edu.cn.

秦勇,轨道交通控制与安全国家重点实验室副主任、北京市城市交通信息智能感知与服务工程技术研究中心常务副主任、加拿大阿尔伯特大学访问学者,担任国家“十三五”《综合交通与智能交通》重点专项指南编制专家组专家,担任中国智能交通协会轨道智能运输系统专业委员会、中国电工技术学会轨道交通电气技术专业委员会副主任兼秘书长,获国家“万人计划”科技创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才等称号.近年来主持国家自然科学基金重点项目等纵向课题40余项,获国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖等省部级以上奖励14项;授权发明中国专利85项、美国专利2项,发表SCI、EI及相关专业论文150余篇、英文专著2部、中文专著4部.5 4 1 第1期 秦 勇等:智能铁路2.0体系框架及其应用研究

面向智能铁路系统未来的发展需求与挑战,提出智能铁路2.0的发展目标、定义及技术体系框架.重点研究智能铁路2.0的逻辑、物理体系框架及关键技术,提出系统发展水平的评价指标及发展路线,并对我国现阶段智能铁路典型的应用研究进行介绍总结.

In this paper, the development goals, definition and technical architecture of Intelligent Railway 2.0 are put forward in view of the future development needs and challenges of Railway Intelligent Transportation System(RITS). First, the logic, physical framework and key technologies of Intelligent Railway 2.0 are mainly studied.Second, the evaluation index and development route of RITS are suggested.Finally, the typical applications of Intelligent Railway at present stage in China are summarized.

近年来, 随着我国社会经济的稳定增长, 以高速铁路为代表的中国轨道交通系统得到快速发展.截至2017年底, 全国铁路营业里程达到12.7万千米, 其中高铁2.5万千米, 占世界高铁总量的60%以上, “ 四纵四横” 的高速铁路骨干网已经全面建成.中国铁路在建设运营规模、装备制造交付能力、技术体系完整性和服务能力方面都位于世界先进行列, 为我国建设小康社会和制造强国打下了坚实的基础.同样, 随着全球经济一体化的发展, 轨道交通愈来愈成为世界各国关键的交通骨干基础设施, 新型城镇化、创新型国家和交通强国[1]已成为我国的发展战略, “ 一带一路” 倡议的作用将显著增强; 这些都从国际和国家发展的层面对现代化、互联互通的轨道交通系统提出了新的要求.同时, 轨道交通行业也面临着安全高效、快捷服务、低碳环保、可持续发展等一系列的挑战和竞争压力, 迫切需要研究提出面向未来的发展模式、技术路径和关键技术, 并进行有力实践.

本文针对铁路系统在新技术的强大推动和塑造升级作用下的发展模式和路径创新问题, 首次提出了智能铁路2.0定义及其逻辑框架、物理框架与关键技术, 构建了智能铁路系统发展水平的评价指标体系, 并通过典型应用研究展示了智能铁路2.0的先进性和可行性.

面临着以上需求和挑战, 国外发达铁路国家也在寻求新的发展途径, 提升轨道交通的竞争力和发展水平, 近年来轨道交通运输系统智能化已被普遍认可, 成为发展方向.欧盟相关铁路组织相继提出了《铁路发展路线2050:走向竞争、资源高效、智能化的轨道交通系统》《铁路2050远景:欧洲流动性的支柱》, 以及Shift2Rail等新技术发展规划[2, 3, 4]; 日本政府及铁路技术研究院提出了《国土大设计2050》《铁路研究2020》以及CyberRail等发展研究计划[5, 6, 7]; 美国提出了《超越交通2045》[8], 其IBM公司发布了推动铁路行业技术发展的《Think beyond the Rails: Leading in 2025》[9]等.这些发展规划都提出了更加智能、绿色、安全、可持续的轨道交通智能化发展理念, 同时致力于实现智能化端到端的乘客和货物运输体验, 侧重于利用新兴信息技术与多交通方式的协同, 以提升个性化服务、实时决策、高适应性和及时响应等能力, 保持未来铁路系统的竞争优势.我国学者也较早提出了铁路智能运输系统的定义与技术框架, 并根据最新技术发展与需求变化, 不断深化与优化系统的内涵与技术体系[10, 11], 以适应最新的发展要求.

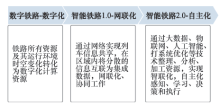

智能铁路的发展在新兴技术的驱动下是具有阶段性的, 特别是先进的信息通信、人工智能、机器人、物联网、大数据以及新材料、新能源等新兴使能/赋能技术[12, 13]对铁路系统的内部功能和外部形态具有巨大的塑造和变革甚至颠覆作用.从信息处理技术水平的角度出发, 智能铁路具有3个发展阶段:初级阶段为数字铁路, 即铁路数字化阶段; 中级阶段为智能铁路1.0, 即铁路网联化阶段; 未来将进入智能铁路2.0, 即铁路自主化阶段.智能铁路2.0的发展目标就是实现轨道交通系统的自主感知、自主学习、自主决策和自主控制, 以低成本、低风险的方式, 提供高效精准的位移服务.

智能铁路2.0的定义是:充分利用先进的信息通信、人工智能、物联网、大数据、机器人等技术, 以自主感知、自主学习、自主决策和自主控制为核心处理流程, 在对设备设施优化管控的基础上, 提供高效精准、个性化的位移服务, 从而实现更加安全、高效、舒适、绿色的新一代铁路交通运输系统— — 自主铁路运输系统.

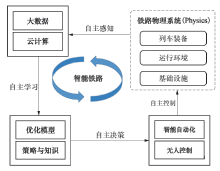

智能铁路的核心处理流程是自主感知、自主学习、自主决策和自主控制的闭环迭代过程, 此过程是高度自主化的.自主感知是对铁路系统运行状态的全息主动获取, 自主学习是将获取的信息转化形成知识, 自主决策是形成优化的执行方案, 自主控制是高度自动化的执行输出, 通过长期的迭代过程, 从而不断提升智能铁路系统的智能水平, 其流程见图1.

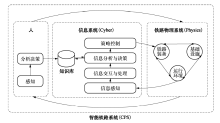

从系统分析的角度来看, 智能铁路是典型的信息物理系统(Cyber-Physical System, CPS)[14], 其物理系统包含基础设施、移动装备和运行环境等客观对象, 信息系统包括信息感知、信息处理、信息决策和信息控制等过程.通过信息系统与物理系统的平行映射、虚拟操纵和迭代进化, 形成铁路物理和信息空间的一体化集成与协同发展, 其系统结构如图2所示.

从复杂系统和信息学的角度来看, 智能铁路是典型的耗散结构[15], 其处在远离平衡态的自组织状态, 通过智能化的核心处理过程, 不断将信息数据转化为知识和决策以及自动化的过程, 从而产生负熵流, 使系统熵减少形成有序结构.智能铁路的智能化水平可以用信息熵H(U)=EI(-logp_l)=(∑ ┬(k=1))┴K p_i logp_i[16]来表达, 信息熵越低代表着不确定性状态越少, 知识的组织性和完整性越高, 也就意味着智能化水平越高.

基于智能铁路2.0定义和上述的内涵分析, 其技术体系框架可用逻辑框架和物理框架来描述.

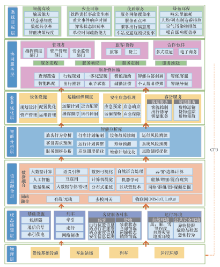

逻辑框架主要描述为实现系统服务目标所必须提供的功能模块及各模块间交互的信息流和数据流.它是从功能实现的角度为智能铁路2.0系统提供一个通用的顶层框架, 不涉及具体的实现技术及实施方案, 主要包括物理层、状态感知层、信息融合层、智能分析层、协同服务层及系统目标层等, 如图3所示.

1)物理层:是指构成铁路系统的物理组成部分, 包括沿线基础设施、车站、列车及运行环境等.

2)状态感知层:是指采集获取沿线基础设施、列车、运行环境及客货服务对象等的状态数据, 用于将物理组成部分进行数字化处理.

3)信息融合层:通过网络融合和数据融合, 将多元异构大数据进行高效传输、集中管理、有效组织和全息表达, 为智能分析层提供准确、有效、完备的信息资源.

4)智能分析层:基于有效信息, 利用人工智能, 进行知识的发现和挖掘, 形成知识库, 为业务优化提供核心的知识支撑.

5)业务优化层:基于各类专业知识, 利用优化模型, 对设备设施管理、运输组织调度、安全应急管理进行最优化决策和执行, 为智能铁路系统的服务对象提供最佳的内部功能支撑.

6)协同服务层:基于业务优化层提供的内部功能, 通过服务定制和无缝协同, 为客货对象、管理者以及合作方等服务对象提供个性化、及时和舒适的位移服务.

7)系统目标层:智能铁路2.0的目标是实现更加智能高效、安全可靠、优质服务及绿色环保的铁路运输系统.

智能铁路是一个复杂系统工程, 其物理框架描述了该系统的总体构成要素, 主要包含智能化基础设施(线路、站场、车站等)、智能化移动装备、智能化信息平台、智能客货服务系统、智能运输管理系统和智能安全保障系统等, 如图4所示.

1)智能化基础设施:是智能铁路2.0系统运行的物理支撑, 通过物联网实现铁路列车、线路、站场和车站的状态获取和泛在互联, 并结合边缘计算等形成智能列车、智能线路、智能站场和智能车站等.

2)智能化信息平台:是智能铁路2.0系统运行的处理核心, 基于大数据、云计算及人工智能等, 实现信息的智能化处理和知识发现.

3)智能化运营管理:是智能铁路2.0系统运行的核心业务, 在智能化信息平台的支撑下, 实现智能客货服务、智能运输管理和智能安全保障等业务内容.

基于以上功能实现和物理实现可以看出, 智能铁路的发展需要关键核心技术的支撑, 在不同的发展阶段其核心技术也有所不同, 因此需研究和关注相关的技术发展, 形成关键技术体系, 如图5所示.

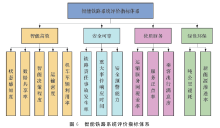

在不同的发展阶段智能铁路其发展的水平不同, 需对其进行科学评价, 从而为智能铁路的建设规划提供科学依据.根据智能铁路的发展目标, 提出了涵盖智能高效、安全可靠、优质服务和绿色环保等4个方面的评价指标, 具体包括状态感知度、数据共享率、智能决策程度、运输密度、机车车辆利用率、铁路责任事故发生率、重大事件响应时间、安全预警能力、运输服务网覆盖率、服务正点率、乘客出行满意度、吨公里能耗和新能源渗透率, 如图6所示.

1)状态感知度:是指利用物联网/传感网等技术手段获取铁路系统运行状态的程度, 具体指获取状态感知的铁路对象占铁路系统全部构成对象的百分比, 铁路智能化程度越高, 其状态感知度越高.

2)数据共享率:是指铁路业务系统之间数据信息互联互通的程度, 具体指系统间共享数据量占所有数据的百分比, 铁路智能化程度越高, 其数据共享率越高.

3)智能决策程度:是指铁路系统进行决策执行的智能化程度, 具体指采用人工智能或无人自动化方式进行决策执行的业务单元数量占全体业务单元数量的百分比, 铁路智能化程度越高, 其智能决策程度越高.

4)运输密度:是指单位里程所完成的客运周转量或货物周转量, 智能铁路发展阶段越高, 其指标也越高.

5)机车车辆利用率:是指每台机车车辆完成的客运周转量或货物周转量, 智能铁路发展阶段越高, 其指标也越高.

6)运输服务网络覆盖率:是指铁路系统服务网络覆盖地区占铁路系统运输覆盖地区的百分比, 铁路智能化阶段越高, 其运输服务网络覆盖率越高.

7)服务正点率:是指铁路正点运行次数占总行车次数的比值, 铁路智能化程度越高, 其服务正点率越高.

8)乘客出行满意度:是指乘客对铁路运输服务的可得性、便捷性、舒适性和安全性等方面的综合满意程度, 铁路智能化程度越高, 其乘客出行满意度越高.

9)铁路责任事故发生率:是指在单位时间内铁路责任事故发生的数量, 铁路智能化程度越高, 其铁路责任事故发生率越小.

10)重大事件响应时间:是指当铁路系统发生重大事件时关键应急处置资源的到位时间, 铁路智能化程度越高, 其重大事件响应时间越短.

11)安全预警能力:是指铁路系统对自身安全态势判别的准确性和及时性, 铁路智能化程度越高, 安全预警能力越高.

12)吨公里能耗:是指平均完成换算周转量所耗费的能源总量, 铁路智能化程度越高, 吨公里能耗越低.

13)新能源渗透率:是指在铁路系统中运用清洁环保新能源的比例, 铁路智能化程度越高, 新能源渗透率越高.

随着智能铁路系统的发展, 智能铁路2.0阶段的各项指标都比1.0阶段的指标有质的提升, 并且在人工智能等新兴技术能力倍增的情况下, 其智能化发展速度愈来愈快, 从而使铁路系统的功能和服务发生颠覆性的变化.

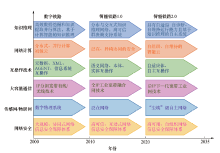

智能铁路的发展模式是在新兴技术的驱动下不断跨越式地发展达到新的里程碑, 智能铁路的发展有3个里程碑的发展阶段, 即数字铁路、智能铁路1.0、智能铁路2.0, 其核心驱动技术是信息化技术, 在信息处理程度上分别达到了数字化、网联化和自主化的程度, 发展路线如图7所示.

随着铁路智能化的发展, 我国在智能列车、智能基础设施、智能运输组织、智能安全保障和智能客货服务等领域都取得了不少进展.以下主要介绍笔者所在的团队近年来在智能铁路相关应用研究领域取得的部分成果与进展.

列车运行安全是轨道交通运营安全的核心和第一要务, 特别是随着列车速度的提高、运行工况的多变以及服役时间的增加, 列车健康服役状态呈现快速、非线性及随机不确定性复杂变化的特点, 迫切需要利用传感网、大数据及人工智能的理论方法, 解决其服役状态高灵敏实时检测与精确诊断预警的技术难题.

课题组提出了基于纳米摩擦发电原理的振动加速度高精度测量分析模型方法, 可实现3 500 mV/g的测量精度, 比传统压电传感器的灵敏度提高10倍以上, 为研制列车高灵敏复合传感器提供了理论支撑[17]; 提出了基于多尺度信号处理与机器学习方法融合的早期故障诊断模型, 可有效处理包含冲击噪声在内的非高斯噪声干扰, 诊断准确率在高信噪比-16 dB条件下仍能达到92%以上, 比传统方法提高近20%[18]; 构建了基于模糊安全域分析的列车安全大数据分析挖掘方法, 实现了基于数据驱动的列车安全状态自动提取划分, 并在此基础上建立了基于马尔可夫的关键部件寿命预测分析方法, 实现了列车实时高精度的风险预测预警.基于以上方法, 研制出列车在途安全监控预警成套设备, 并应用到我国CRH380和城轨列车上, 取得了较好的应用效果.

我国高速铁路线网规模目前已位居世界第一位, 高速列车群具有规模大、速度快、密度大、交路长以及跨越多个不同气候带和地质环境复杂等特点, 易受各种干扰因素和突发事件的影响, 造成严重晚点和大面积行车秩序紊乱, 高效调度指挥难度大, 迫切需要利用人工智能、最优化方法对高风险突发事件下的大规模高速列车群调度指挥进行智能决策处理.

课题组提出了基于复杂网络和不确定性群决策的路网复杂系统运营风险分析模型, 可准确判别分析轨道交通路网运营实时风险, 比经典的VIKOR方法排序精确度提高20%以上[19]; 研究提出了基于Switching Max-PlusSystem (SMPS)方法的突发事件路网影响与晚点预测模型, 实现了高速列车运行潜在冲突的精确预测[20]; 提出了基于冲突风险和晚点分析的高速列车群多目标混合智能调度优化方法, 其计算效率比传统多目标优化算法提高了30%, 为现场实时应用提供了理论支撑.以上方法与我国新一代高铁智能调度指挥系统和城轨路网应急指挥管理系统进行了密切结合, 取得了较好的应用效果.

随着列车速度的提高, 运行线路及周边环境对列车运行安全的影响愈加密切, 传统的轨检车及人工巡线检测方式已无法满足全方位的运行环境智能安全感知问题.课题组通过研究, 提出了基于无人机视觉检测的铁路基础设施病害智能提取辨识技术, 可实现钢轨表面缺陷、扣件缺失/损坏、轨枕裂纹以及桥梁钢架结构损失/损坏等的智能检测, 准确率达到了90%以上[21], 同时还可实现对沿线地形地貌异常变化、违章建筑等潜在风险的准确识别; 建立了基于沿线综合视频的铁路周界视频监控大数据库, 并提出了基于深度卷积网络的铁路沿线视频增强与目标检测方法, 在图像去雾以及线路入侵行为检测方面取得了较好的效果.在以上多源视频数据融合的基础上, 形成了全新的铁路空地一体化视频智能安全感知技术框架体系.

智能铁路是铁路系统发展的未来, 本研究面向智能铁路发展的过程, 首次提出了智能铁路2.0定义及其技术体系框架, 并对其关键核心技术、评价指标和发展路线进行了阐述, 最后介绍了智能铁路的部分典型应用研究进展.本研究将有助于该领域对智能铁路的内涵、构成和发展方向形成统一的理解, 在此基础上不断深入地探究相关的基础理论、核心算法、关键技术及应用系统, 为最终智能铁路2.0的实现打下坚实的基础.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|